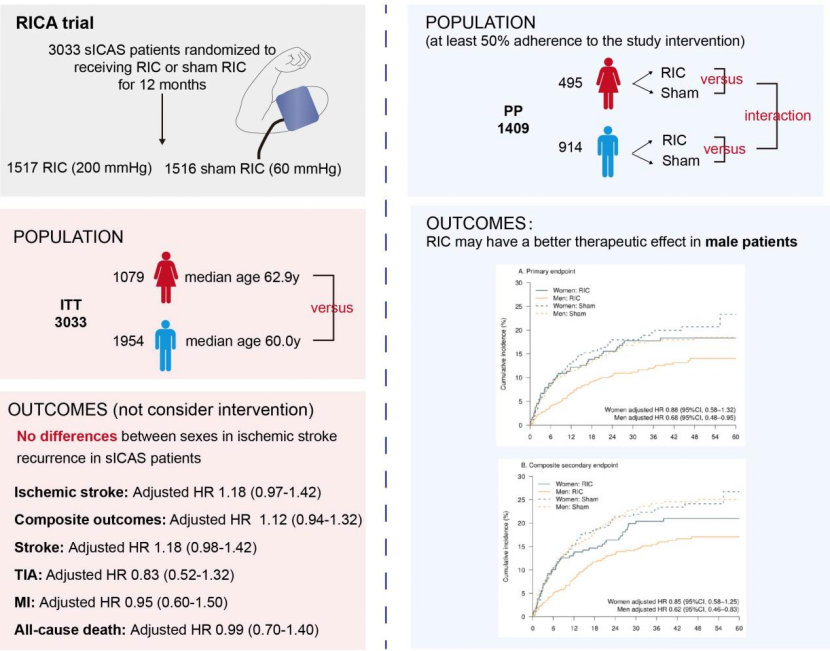

首都医科大学宣武医院神经内科吉训明与吴川杰教授团队在动脉粥样硬化研究领域取得重要突破。基于RICA(全球最大sICAS-RIC研究)多中心、随机对照试验的预设亚组分析研究成果"Sex-Related Difference in Outcomes of Remote Ischemic Conditioning for Symptomatic Intracranial Atherosclerotic Stenosis"于2025年6月9日发表于《Cyborg and Bionic Systems》(2023 SCIE JIF: 10.5,中科院1区Top期刊,JCR Q1区)。该研究纳入3,033例症状性颅内动脉粥样硬化性狭窄(symptomatic intracranial atherosclerotic stenosis,sICAS)患者,深入揭示了远隔缺血预适应(Remote Ischemic Conditioning, RIC)在性别维度上的疗效差异:基线混杂因素调整后,男性与女性患者在缺血性卒中的复发风险上无显著差异;而RIC显著降低了男性患者的卒中复发风险,但对女性患者无显著益处,这为sICAS的个体化精准干预提供了关键证据。

图1 研究涉及主要技术路线摘要图

——

一.研究背景

症状性颅内动脉粥样硬化性狭窄(sICAS)是导致卒中复发的主要病因,尽管积极药物治疗,复发率仍居高不下。远隔缺血预适应(RIC)是一种通过反复短暂缺血刺激肢体以保护远隔器官的干预方法,已被证实在降低sICAS患者卒中复发风险方面具有潜力,但其疗效是否受性别影响尚不明确。该研究旨在评估sICAS患者中性别差异对卒中复发的影响,并探讨RIC的性别差异效应,为个体化卒中预防策略的优化提供了重要依据。

二.研究方法

该研究基于RICA实验进行预设二次分析,纳入2015年至2019年间在全国84家卒中中心招募的3,033例sICAS患者。所有患者在符合纳入标准后,按照1:1随机分配接受每日1次、连续12个月的RIC干预或假干预(sham RIC)。研究围绕两个问题展开:

① 性别是否影响sICAS患者的缺血性卒中复发风险(在意向治疗ITT人群中分析);

② RIC是否在不同性别人群中产生不同的临床疗效(在符合干预方案PP人群中分析)。

研究主要结局为缺血性卒中复发率,次要结局包括复合脑血管事件(卒中、TIA、心肌梗死)、各类卒中(缺血性或出血性)、短暂性脑缺血发作和全因死亡的发生率。中位随访时间为3.5年。

三.研究结果

1. 基线特征的差异:女性患者平均年龄更大(女62.9岁 vs 男60.0岁),身体质量指数(Body Mass Index,BMI)更高,且高血压、糖尿病的患病率更高。男性吸烟率显著更高(男75.6% vs 女38.5%)。

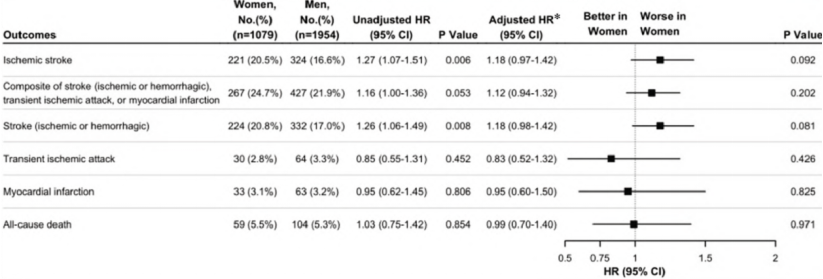

2. 卒中风险的性别差异:调整混杂因素后,女性与男性卒中复发风险无显著差异(aHR 1.18, 95%CI 0.97-1.42)

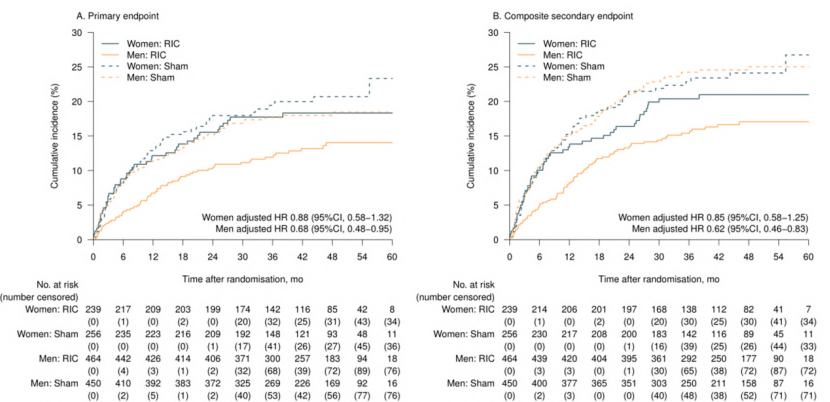

3. 性别的RIC疗效差异:在男性中,RIC显著降低了缺血性卒中复发风险(adjusted HR=0.68,95%CI: 0.48–0.95),复合血管事件风险降低38%(adjusted HR 0.62, 95%CI 0.46-0.83);在女性中,RIC未显示显著获益(adjusted HR=0.88,95%CI: 0.58–1.32);两组性别的干预差异无显著交互效应(P for interaction=0.379)

4. 亚组分析:65岁以下男性的RIC疗效更为显著,重度狭窄(≥70%)男性患者RIC疗效更优。而更高年龄或许是影响女性RIC疗效的因素。

图2 ITT中不同性别与随机分组的结局指标比较

图3 PP中按性别分层的主要终点与复合次要终点Kaplan-Meier曲线

四.研究结论及临床意义

该研究首次在大规模随机对照试验中系统评估了远隔缺血预适应(RIC)在症状性颅内动脉粥样硬化性狭窄(sICAS)患者中性别维度的疗效差异。结果显示,RIC可显著降低男性患者的缺血性卒中复发风险,尤其在年龄较轻、动脉狭窄程度较重者中保护效应更为显著;而在女性患者中未观察到类似的显著疗效。性别间疗效差异可能与女性患者年龄偏高、代谢风险负担更重、RIC干预依从性较差以及激素水平、氧化应激等潜在生物学机制有关。

该研究为sICAS患者的性别分层治疗提供了重要循证依据,指出未来卒中二级预防应关注性别因素,推动RIC干预向个体化、精准化方向发展。未来需在不同人群中进一步验证RIC的性别差异性效应,深入探讨其作用机制,优化女性患者的干预策略等,提升RIC的普适性,为推进全球脑血管病精准防治与个体化干预策略的制定提供坚实基础。

通讯介绍

通讯作者

吉训明

中国工程院院士

中国医学科学院学部委员

首都医科大学校长

北京学者 博士生导师

吉训明,中国工程院院士、中国医学科学院学术咨询委员会学部委员;首都医科大学副校长、北京脑重大疾病研究院院长、首都医科大学宣武医院卒中中心主任;兼国家卫生健康委百万减残工程专委会主任、互联网医疗诊治技术国家工程研究中心和国家卒中抢救中心主任、中国老龄健康促进工程专委会主任和国际适应医学会主席;担任《Brain Circulation》《Neuroprotection》《Conditioning Medicine》等杂志主编。长期从事脑卒中防治与转化医学研究,专注于我国动脉和静脉性卒中发病机制、脑血流重建与神经保护研究。主持973、863、国家重点研发计划、军民融合重大项目和国家自然科学基金重大项目,成果以通讯作者发表于《N Engl J Med》《Lancet Neurol》《Nature》等期刊,被引18600余次,连续五年入选Elsevier中国高被引学者。获发明专利和软著等授权104项,国家科技进步二等奖2项、省部级科技进步一等奖4项、何梁何利基金科学与技术进步奖、吴阶平医学创新奖和全国创新争先奖等。

共同通讯作者

吴川杰

首都医科大学宣武医院

神经内科 副主任医师

博士生导师

入选国家优秀青年医师、北京市杰青、北京市首批医师科学家。北京脑重大疾病研究院副院长。国家百万减残工程专委会学术部主任,首都医科大学中美神经科学联合实验室副主任。世界脑血管病联盟中国脑血管病分会常务委员、中国老年医学学会脑血管病分会常务委员兼青年副主任委员、中华预防医学会卒中预防与控制专业委员会委员,北京神经科学学会脑静脉疾病与高颅圧专业委员会副主任委员。在国内外期刊发表学术论文150余篇,出版专著《亚低温神经保护治疗学》,获批国家专利12项。主持国家重点研发计划、国家自然科学基金等国家级课题6项。研究成果获中华医学科技奖、北京市科技进步奖等4项。教学获北京市高校教学比赛一等奖,北京市高校教授教学创新大赛二等奖等。

出诊时间:

每周四下午(神经内科门诊)

每周四夜晚 每周六上午(特需神经内科)

-END-

撰稿:刘圆圆

供稿:宣武医院神经内科

出品:医学信息研究室

审核:王雪

转载请注明出处

本微信公众号致力于公益宣传

无任何商业用途

若文字、图片等内容涉及侵权或违规

请及时告知删除

转载自微信公众号:宣医图书馆